如何让啤酒泡沫最持久?关键在于发酵次数

瑞士团队揭示啤酒发酵次数决定泡沫稳定性,三次发酵最绵密。

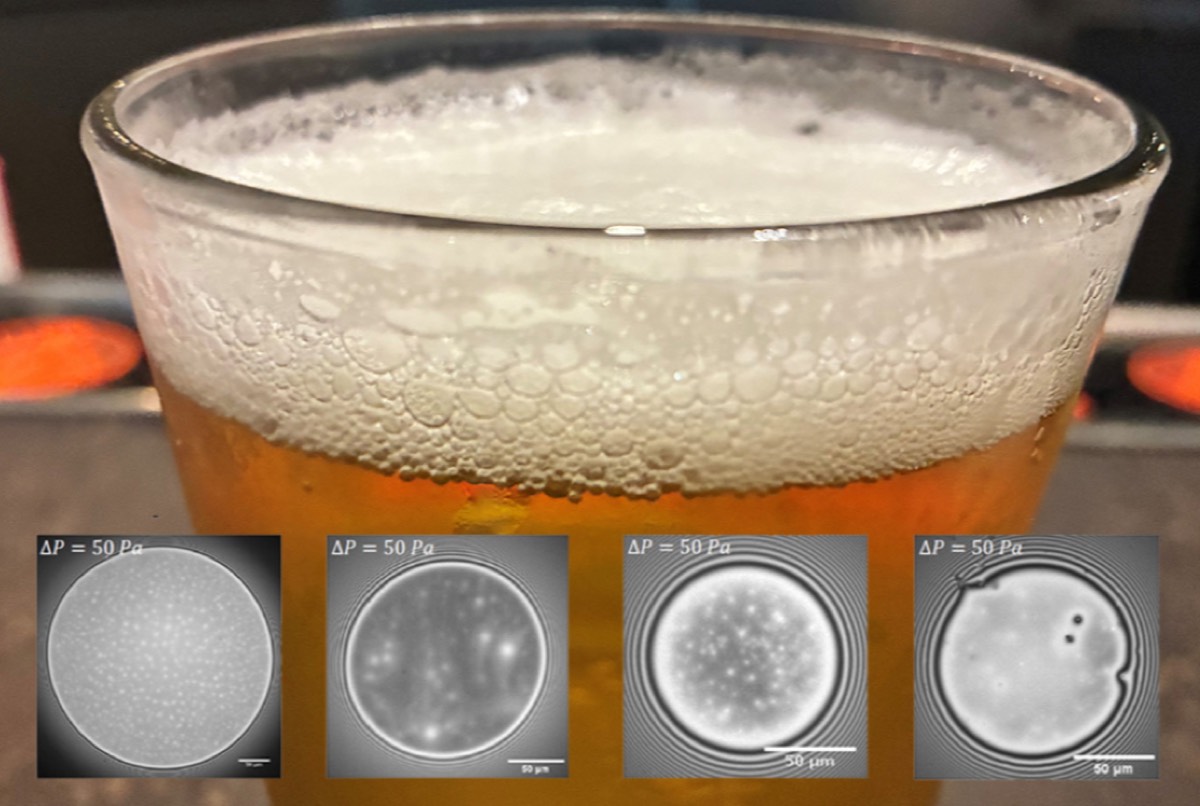

对很多啤酒爱好者来说,杯口那层厚厚的白色泡沫几乎是饮酒时最纯粹的乐趣。泡沫越久不散,啤酒的口感就越令人满足。瑞士的一支科研团队花了整整七年时间追问一个问题:为什么有的啤酒泡沫转瞬即逝,而有的却能久久停留?他们最终在最新发表于《流体物理学》上的研究中给出了答案——关键在于发酵的次数。

科学家们发现,经过三次发酵的比利时啤酒,泡沫最厚实也最稳定;而只经历一次发酵的拉格啤酒,泡沫最容易消散;双重发酵的啤酒则介于两者之间。

泡沫其实无处不在:从鲜奶油、卡布奇诺,到剃须泡沫、保温材料。它们的本质都是空气被打入含有表面活性物质的液体中,在饮食中常见的是蛋白质或脂肪,而在工业制品里则是化学添加剂。这些活性物质让气泡表面的液膜更坚韧,不至于瞬间破裂。

泡沫的寿命取决于许多因素。比如2019年,日本研究者发现所谓“集体气泡崩塌”现象:一旦边缘的一个气泡破裂,可能引发连锁反应,导致大片泡沫坍塌。改变液体黏度并不能阻止这种蔓延,真正有效的办法是混合不同种类的表面活性剂,从而增强气泡膜的韧性。

不过,啤酒并不是普通的化学溶液。正如一位比利时酿酒师所说:“我判断发酵是否顺利,就看泡沫。”这句话启发了科学家:或许发酵过程本身就是影响泡沫稳定性的关键。

研究团队选取了六款商业啤酒进行实验:其中包括两款三次发酵的比利时啤酒(Westmalle Tripel 和 Tripel Karmeliet)、两款瑞士拉格(Feldschlösschen 和 Chopfab)、以及一款单次发酵的Westmalle Extra和双重发酵的Westmalle Dubbel。结果清晰得几乎让人意外:发酵次数越多,泡沫越稳。

进一步的分析显示,不同类型啤酒的泡沫稳定性依赖于不同机制。单次发酵的拉格主要靠蛋白质在气泡表面形成黏稠的薄膜;而在双重或三重发酵的啤酒中,稳定性更多来自表面张力差异引发的“马兰戈尼效应”——这也是葡萄酒杯壁出现“酒泪”、咖啡干涸后形成“咖啡环”的背后原理。在啤酒里,这些微小的液体流动像无形的守护者,使泡沫层更持久。

科学家特别注意到一种名为“脂质转运蛋白1”的分子。在单次发酵的啤酒中,它们是微小圆形颗粒,数量越多,泡沫越牢固。经过二次发酵后,这些蛋白部分变性,交织成网状结构,让泡沫更坚挺。而在第三次发酵时,它们进一步断裂成具有疏水和亲水端的小片段,仿佛天然的表面活性剂,赋予气泡最强的稳定性。

令人惊讶的是,单纯增加外加的活性剂反而可能让泡沫更快塌陷,因为过度提高黏度会削弱马兰戈尼效应。正如研究者Jan Vermant所说:“泡沫的稳定性并不是线性地取决于某个单一因素。不能随便改一点就以为能‘调对’。关键在于针对机制逐一调整。大自然已经在啤酒里给出了最优解。”

这项发现不仅能帮助酿酒厂提升啤酒体验,还可能启发更广泛的材料设计。团队已经在探索如何防止电动车润滑剂起泡,如何开发不含氟或硅的环保表面活性剂,甚至如何用蛋白质让牛奶泡沫更稳定。啤酒泡沫的奥秘,或许会改变我们对未来材料的想象。