当梗图变成新形式的漫画

无论是漫画还是梗图,它们的幽默感都建立在图像与文字的巧妙配合之上。

互联网的兴起无疑为漫画行业带来了深远影响,不仅为漫画家提供了新的创作工具,也开启了前所未有的发布与传播方式。与此同时,从1990年代末开始,网络文化中诞生了一种新型传播物种:病毒式梗图(MEME)。来自俄亥俄州立大学的英语教授Michelle Ann Abate在《漫画研究学会期刊 INKS》上发表论文指出,这些以图片为基础的梗图,尤其是“图像巨幕”(image macros),不仅是互联网笑料,更构成了一种新型的数字漫画。她进一步指出,它们在认知机制和创作方式上,与传统漫画有着惊人相似之处。

Abate坦言:“我长期研究图像小说与漫画,出版过多部关于漫画历史的书籍,研究对象涵盖Charles Schulz的《花生漫画》、The Far Side、《小露露》、《齐齐》和《家庭漫画圈》等经典作品。我关注漫画这个媒介已经很多年了。”

她最新的一本书是2024年出版的《唯一的震撼:美国单格漫画的文化史》。巧合的是,她在2020年疫情爆发时正好进行相关研究。Abate回忆道:“当时我阅读了大量单格漫画,并与朋友们分享。与此同时,我们也在不停地互发梗图。某天我忽然意识到,这些梗图和我分享的漫画其实差别不大。不论是运作方式,还是图文的结合逻辑,两者之间的连续性远大于区别。”

为了更系统地验证这个念头,Abate开始深入研究这个问题。其实早在1976年,生物学家Richard Dawkins就在他的畅销科普书《自私的基因》中提出了“meme”(模因)一词,用以描述“文化传递的基本单位”:包括理念、流行语、旋律、服饰,甚至是拱门结构。

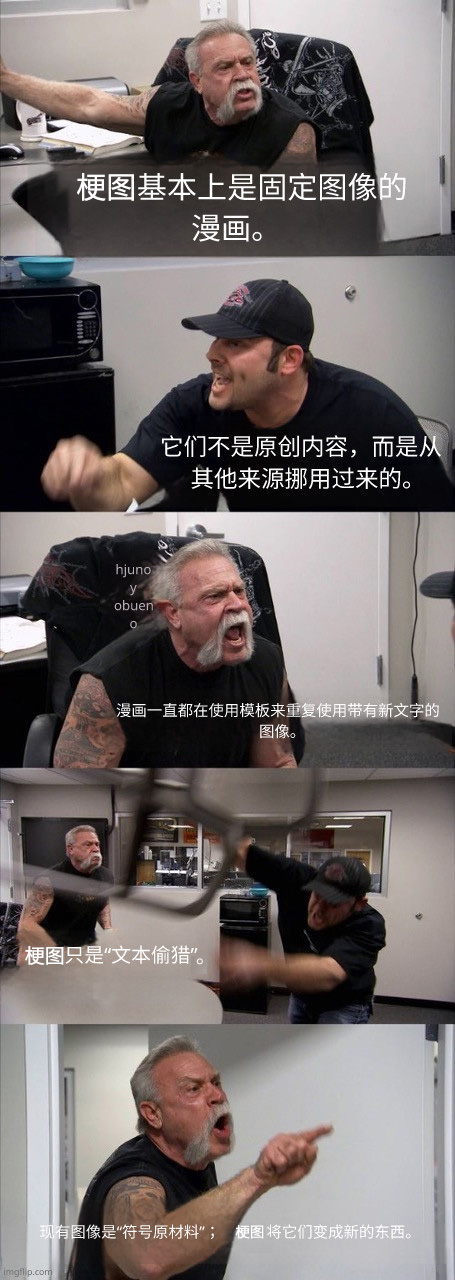

进入21世纪后,meme一词被赋予了新的内涵——指一种迅速走红、被用户反复转发的网络内容。这种内容可能是一张被反复改编的图片,比如“分心男友”“这就很好”或“蝙蝠侠扇小丑”;也可能是多格漫画,如“美式摩托党”的争吵段子。此外,梗图也可以是一个动作、一个行为,甚至是一段视频,比如Wednesday的舞蹈或者“冰桶挑战”。

Abate指出,梗图如今已经深深融入我们的日常语言系统,以至于很难想象没有它们的世界。她认为,这些网络梗图与传统的连环画之间,有着本质的联系,是漫画在新时代中的一次演化。它们同样通过图像与文字的协同,释放幽默张力。

当然,传统漫画通常是作者一手包办图文创作,而梗图则常以已有图像为基础,配上新的文字。有人可能会将其视为“偷图”,但Abate却指出,像Charles Schulz这样的漫画家,也曾长期使用“图像模板”进行创作,这种静态的重复元素在《恐龙漫画》等作品中也被广泛运用。梗图的幽默感正是建立在观众“认得出图源”的前提下,而非刻意隐藏原图。她将其比作音乐中的“采样”——最终成品依然是一件原创艺术。

事实上,《纽约客》深受欢迎的“漫画配词比赛”本质上就是一个高级别的梗图创作器。该杂志每期会发布一幅无对白的单格漫画,邀请读者投稿配词,收获无数创意笑料。Abate指出:“这看起来像是精英文化的趣味众筹,但本质上是‘提供图像模板,让大家自由填词’,这不就是制作梗图的过程吗?如果杂志只刊登获胜作品,读者反而会失望,因为真正的乐趣在于看到千奇百怪、脑洞大开的投稿内容。”

梗图不仅映照了漫画,还悄然改变了它。例如,在格式上,由于它们主要在手机上浏览,若为多格漫画,通常采用“纵向排列”而非“横向展开”。“美式摩托党”梗图就是经典例证:

Abate解释说,这种排布方式让读者在上下滑动手机时,被迫在每格图像间短暂停顿,思考每一句对话或反驳,从而凸显出那是一次真正的争论,而不仅仅是两个男人在叫嚷。如果换成水平排列、让两人面面相觑,那么这场争执就会显得完全不同了。

提到“无限画布”,就不得不说漫画理论界公认的大师Scott McCloud。他在2000年出版的《重塑漫画:一种艺术形式的演进》中提出,数字漫画摆脱纸张束缚,拥有了无边的创作可能。他称这种形式为“无限画布”——漫画家可以创作任意尺寸、任意形状的作品,甚至高耸如山。

Abate对此感到深有同感。她说:“McCloud的想法非常开阔:一张画面可以大到像城市街区那么大,这在实体书里是根本无法实现的。你怎么打印?怎么携带?怎么阅读?怎么在Kindle上显示?但在数字世界里,所有问题都被解决了,你只需用鼠标或触控板探索这幅巨大画面,讲故事的方式也随之焕然一新。”

而在她看来,梗图的“无限”并不在于尺寸,而在于它就像一个永远撕不完的便利贴本子——每撕下一张、每贴上一句文字,都是一次新的再创作。它们不断被修改、再想象、再加工、再流传。这个模板似乎永远不会枯竭,这正是它们令人上瘾、走红的秘密所在。

至于什么样的图片才适合成为梗图的“爆款”素材?Abate也有她的心得。她认为,一张合格的图像不仅本身要有趣,还必须能与文字配合产生火花。它需要同时具备两个特质:足够具体,便于识别;又要足够灵活,能够被适配进各种语境。

换句话说,一张真正优秀的梗图素材,必须具备“可普适性”,才能拥有超越短期热度的生命力。

以最近Coldplay演唱会上发生的“亲吻镜头”事件为例:一位已婚的科技公司CEO被镜头拍到在拥抱自家“首席人事官”,两人慌张躲镜头的样子迅速在社交平台走红,连费城棒球队的吉祥物也模仿了这场戏码。这确实生成了不少有趣梗图。但Abate认为,这种“热点事件型”梗图,往往保质期短。

她说:“这个亲吻片段爆红非常迅速,转发极广。但我认为它不会在一年后依旧存在。它基于某一特定事件,随着舆论热度冷却,人们自然就会遗忘。而像‘分心男友’或‘这就很好’这样的梗图则能长期流行,是因为它们不依附于特定事件或丑闻,可以灵活地套用到各种政治、文化、流行议题中。”

这些不受时间约束、主题开放的图文组合,才是真正永不过时的数字笑料精灵。在这个时代,它们正悄然成为继漫画之后,最有力的视觉语言形式。